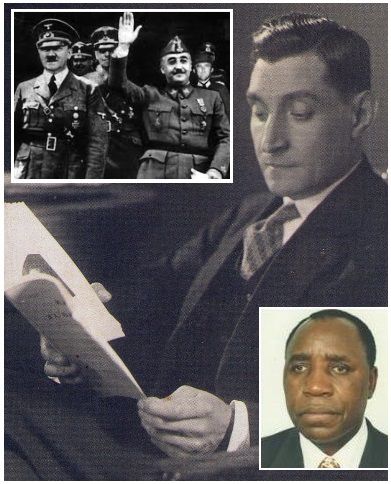

Rio — “Finalmente, ao cabo de 13 intermináveis dias de suplício, posso ler e escrever.” Assim o ativista e rapper angolano Luaty Beirão, de 35 anos, descreve o momento em que lhe deram acesso a livros, cadernos e canetas na cela onde passou um ano como preso político de seu país. E é assim que ele começa a relatar o caso que chamou a atenção da comunidade internacional entre 2015 e 2016, sobretudo após ter iniciado uma greve de fome e seguido nela por 36 dias.

Fonte: Globo

Activista defende o uso da palavra contra a opressão

A importância da frase inicial vai além da simples ocupação do tempo nos dias vazios da cela. A palavra é a marca da atuação política de Luaty na oposição ferrenha e não violenta ao presidente José Eduardo dos Santos, que se mantém no poder desde 1979. É também a marca de sua atuação artística, nos raps que assina como Ikonoklasta.

A importância da frase inicial vai além da simples ocupação do tempo nos dias vazios da cela. A palavra é a marca da atuação política de Luaty na oposição ferrenha e não violenta ao presidente José Eduardo dos Santos, que se mantém no poder desde 1979. É também a marca de sua atuação artística, nos raps que assina como Ikonoklasta.

Anunciado nesta sexta-feira — junto com a jornalista espanhola Pilar del Río (viúva de José Saramago e presidente da fundação que leva o nome dele) e a escritora angolano-portuguesa Djaimilia Pereira de Almeida — como atração da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), entre 26 e 30 de julho, ele vem ao Brasil lançar dois livros. Um é seu diário do cárcere, “Sou eu mais livre, então” (Tinta da China); o outro, uma compilação de suas letras, “Kanguei no maiki” (Demônio Negro) — “peguei no microfone”, na linguagem das ruas de Luanda.

Nesta entrevista, Luaty explica sua estratégia de não reagir à repressão da polícia nos atos políticos (“Queremos levá-los ao limite da sua covardia”); defende o rap como ferramenta de contestação; avalia as contradições de ser filho de um homem que trabalhou por décadas para o regime que ele combate; e reafirma a fé na força da palavra: “Ela tem tanto mais poder quanto mais opressivo for o ambiente”.

Você escreve que canetas e cadernos que recebeu na prisão foram “o melhor presente do mundo”. Em que medida a palavra é libertadora?

Ela tem tanto mais poder quanto mais opressivo for o ambiente. Por isso em regimes como o nosso há um controle forte da palavra. Se bem usada e chegar aos oprimidos, ela pode espoletar mecanismos que não se deixam revelar perante a opressão. A opressão muitas vezes não permite ver o óbvio, até por questão de sobrevivência, como não perder o emprego ou não morrer. Eu estava numa cela de 3,5 por 2 metros. Nesse ambiente, ler e escrever é duplamente libertador. A pessoa dá uso ao tempo de modo que quase esquece onde está.

Em “Sou eu mais livre, então”, há uma carta do produtor Pedro Coquenão em que ele lembra uma fala sua sobre a resistência à repressão violenta: “Dá as costas”. Por que essa estratégia?

Desde a gênese da nossa contestação temos que conhecer nossas forças: a palavra, o pensamento e a convicção, contra alguém que controla o Exército. É contraproducente dar a eles a resistência que esperam que demos. Isso iria legitimar sua violência. Optamos por um pacifismo extremista no qual sabemos que vamos ser agredidos, presos. Treinamo-nos para isso, não é fácil resistir ao revide. Sabemos que podemos ficar um ano tomando porrada sem reagir, mas, se houver um excerto de agressão da nossa parte, isso irá legitimar a repressão. Dar as costas é não permitir que digam que os agredimos. Que esteja na mão deles o início e o fim da violência. Eles devem nos agredir pelas costas, queremos levá-los ao limite da sua covardia.

No Brasil, protestos recentes foram reprimidos violentamente e geraram confrontos entre policiais e manifestantes. Como vê a ideia do “dar as costas” nesse contexto?

O Brasil é uma sociedade que tem muito mais maturidade do que Angola para não aceitar a violência da polícia contra manifestantes pacíficos. E também para não repudiar quem reage. Porque a resistência pela violência não é ilegítima. Nós optamos pela outra porque nossa sociedade não tem maturidade para lidar com a resposta violenta do oprimido. Não sei se é mais corajoso, é o que tem que ser. Mas não abrimos mão de identificar o presidente como o câncer a ser removido. Nosso movimento de contestação o enfrenta diretamente.

O rap se tornou música do mainstream, da pista de dança. Por outro lado, é tido como a vanguarda musical do pop. Onde cabe o discurso contestatório que marca o gênero?

O rap me atrai quando se torna ferramenta para elevar consciências. Mas não começou assim. No início os DJs davam festas, era a dança. Quando o Public Enemy fez um rombo no establishment, a resposta foi jogar dinheiro ali e confundir o foco. O que mais aparece no rap hoje é “vamos à festa”, “vamos atrás das miúdas”... Mas, quando se tira isso, ainda se encontra a essência, o jogo das palavras pela beleza e urgência que têm. O rap hoje é mais importante do que em 1979. Há na Palestina rappers a falar de seu povo. Na Tunísia, rappers participaram da queda de Ben Ali. Sobrevive nele o tirar do ventre, regurgitar essa coisa negativa que se acumula. Se pudesse, faria mais música, mas há tanto a ser feito no ativismo de rua, nas coisas escritas, nos vídeos, que não tenho conseguido escrever letras. Neste ano dei a mim a resolução de me dedicar mais. Tenho duas músicas novas. A música viaja sozinha, comunica muito mais. Mas não quero fazer nada panfletário nem me repetir.

O verso do rap é do campo da oralidade. Quando você o publica num livro, como “Kanguei no maiki”, o que ele ganha e o que perde?

Olhar pras minhas letras expostas em forma de poesia me dá o receio de que não sejam apreciadas. Sempre pensei que letras têm que ser lidas ouvindo a música. Há o efeito da intenção no tom de voz. Isso se perde. O que pode ganhar, não sei responder. Mas vou deixar para os leitores dizerem isso, até porque há pessoas que gostam de tudo.

Você conta alguns relatos surpreendentes de lugares aonde suas palavras chegaram.

Uma vez fizemos um documentário pra ilustrar o disco de um grupo ao qual pertenci. Fomos apresentá-lo no Brasil, e professores levaram alunos jovenzinhos para ver a realidade de Angola. Eles reagiram tipo: “é nós!”. As pessoas mostram o que as toca. Na primeira vez em que fui preso, eu estava algemado, e um policial sentou ao pé de mim e começou a cantar uma música minha. Obviamente, não iria me soltar. Mas veio desabafar, dizer: “tô contigo, apesar de estar desse lado”. Isso já vale.

Seu pai trabalhou para o governo ao qual você se opõe. Isso lhe garantiu privilégios, e você não tem problemas em se assumir como “filho do regime”. Como lida com isso?

O mais importante é a própria pessoa assumir que vive essa contradição. Nas batalhas de rap, a grande estratégia é antecipar o que o outro vai nos dizer. “És gordo”, “tua mãe isso”, elementos que sabemos que vão usar contra nós. Nas minha letras há uma mensagem insistente de que sou culpado, e que fazer música e dizer isso não é suficiente. Não escolhi onde nasci, mas tenho opções, tenho obrigação de reagir. Se não fizer mais do que assumir isso sou culpado e vou continuar sendo. Tenho que assumir minha responsabilidade social sobre o descalabro que se tornou esse país. Afinal, sou o que sou porque me beneficiei dessa injustiça criada artificialmente. Mas não acho que a solução seja abrir mão do material. Não nos tornamos o outro ao ficarmos sem nada, porque o que está na cabeça nós já ganhamos e não temos como devolver. Temos que usar o que ganhamos para fazer a melhora. “Que moral você tem para falar?”. Tenho tanta quanto qualquer um. Dizer que alguém não tem legitimidade para defender certas causas porque não passou pelos sofrimentos de outros é um argumento que não me toca. A posição privilegiada não deveria te tirar do jogo. Um homem que se identifica com a causa feminista ou um branco que se identifique com a causa negra, se é rechaçado e percebe que não vai se enturmar, vai ter que descobrir maneiras de seguir na sua luta da sua forma. Quem acredita em algo não deve deixar ninguém dizer a si que não pode participar da luta.

Como espera que suas palavras ecoem no Brasil, com os livros e a ida à Flip?

Dentro do grande universo dos problemas do mundo, o que uma voz pode transformar? Não sei se trarei algo de novo para um povo que passou por uma ditadura militar e que se bate pelas conquistas sociais. A única coisa que espero é que minhas palavras possam servir de alento para os insatisfeitos e que resistem, que essas pessoas não percam o ímpeto, a fé nem a esperança, que vale a pena bater-se pelo que é justo. E que nunca se deve tomar nada como garantido. Aquilo que parece robusto e firme pode ser posto em questão. Nada está garantido.